FXトレード戦略 | ChatGPTと考える | ストップ狩りや最適なロスカット(ストップロス)

2025年も始まりましては、トレード状況はいかがでしょうか!このウェブサイトはアフィリ目的と、自分の振り返り用や情報発信として作成しているウェブサイトですが、もはや、ChatGPTが凄すぎて、情報はAIに聞いた方が、いいんじゃないかなwDeepSeekも登場し、すごい状況ですね。相場の世界で人類は、AIに対抗できるのでしょうか!?・・・というのは置いておいて、トレードに関する疑問をChatGPTに色々聞いてみたのでまとめてみます。

・ストップ狩りの真実

・最適なロスカット幅について

ストップ狩りの真実

為替相場のプレイヤーはどうなっているのかしら?

インターバンク市場における取引の大部分は、機関投資家によって行われている。個人投資家がインターバンク市場に直接アクセスすることは非常に稀であり、通常はリテールFXブローカーを通じて間接的に取引している。従って、インターバンク取引における個人投資家と機関投資家の比率を具体的に数字で示すことは難しいが、以下のような構造になっている。

インターバンク市場の取引構造

- 機関投資家の圧倒的な存在感:

- インターバンク市場では、取引のほぼ100%が機関投資家である。機関投資家には、商業銀行、中央銀行、ヘッジファンド、保険会社、年金基金などが含まれる。

- これらの機関投資家は、大口の取引を行い、市場流動性を提供している。

- 個人投資家の間接的な関与:

- 個人投資家は、リテールFXブローカーを通じて市場にアクセスしている。ブローカーは個人投資家の注文を集約し、インターバンク市場でカバー取引を行うことがあるが、これも機関投資家の取引に分類される。

- 個人投資家の取引は、市場全体における流動性の一部であり、インターバンク市場に直接影響を与えることはほとんどない。

比率の概算

厳密な比率を示す統計データは存在しませんが、概ね以下のように理解される:

- 機関投資家:ほぼ100%

- 個人投資家:直接的な関与はほぼ0%(間接的にはリテール市場を通じて一部関与)

インターバンク市場は非常に大規模で複雑な市場であり、基本的にプロフェッショナルな投資家や金融機関のみが直接参加している。そのため、個人投資家は実質的にこの市場の取引ボリュームには含まれないと考えてよい。

それでは、ストップ狩りなんていう言葉がありますが、大口同士の戦いの結果、ストップ狩りしているように見えるということでしょうか?別にリテールのストップを狩ろうなんてしていないということ?

「ストップ狩り」という言葉は、主にリテールトレーダー(個人投資家)の間で使われるもので、彼らが設定したストップロス注文を意図的に狙って相場を動かし、損失を強制的に発生させるという現象を指しますが、この概念にはいくつかの誤解が含まれており、実際の市場のメカニズムとはやや異なる部分がある。

ストップ狩りの実態

- 大口同士の戦い:

- 市場には常に大口の参加者が存在し、これらのプレイヤーは大量の資金を動かす。これにより、価格が一時的に急騰または急落することがる。これがリテールトレーダーには「ストップ狩り」のように見えることがあるが、実際には単に、大口プレイヤー同士のポジション調整や流動性確保の動きが反映された結果である。

- 大口のプレイヤーが市場で大量の注文を出すと、価格がその方向に動き、結果として他のトレーダーのストップロスが巻き込まれて発動することがある。しかし、これは特定のリテールトレーダーを狙ったものではなく、単に市場のメカニズムとして発生するものである。

- リテールトレーダーのストップロスの位置:

- リテールトレーダーの多くが同じような価格帯にストップロスを設定することがある。これが市場において「目立つ」ポイントとなり、大口の市場参加者がその価格帯付近でポジションを調整すると、多くのリテールトレーダーのストップロスが同時に発動されることがあるのだ。

- しかし、大口のプレイヤーが意図的にリテールトレーダーのストップロスを「狩る」ことを目的に行動するケースは少なく、多くの場合は偶発的なものである。

- 市場の流動性と価格変動:

- 市場は流動性によって価格が動く。大口プレイヤーがポジションを解消する際や、新規にポジションを取る際に、流動性が低い場合は価格が大きく動くことがある。これがリテールトレーダーには「ストップ狩り」に見えることがあるが、実際には市場の正常な反応である。

結論

ストップ狩りは、大口同士の戦いの副産物として発生することが多く、リテールトレーダーのストップロスを意図的に狙うことは基本的にない。リテールトレーダーは、市場の大きな動きや流動性の変動によってそのような現象に巻き込まれることがあるため、自分のストップロス設定を注意深く行うことが重要であろう。

ということでした。これを裏付けるデータもあります。

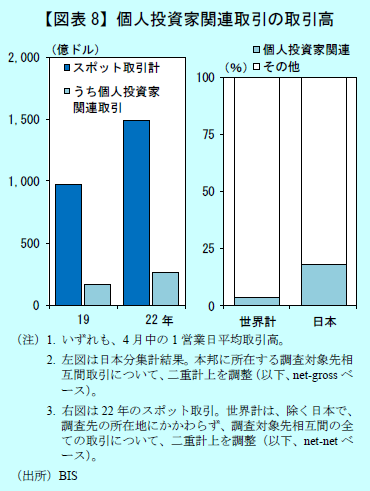

日銀による「2022年を中心とした最近の個人FX取引」というレポートのデータです。個人投資家の占める割合について、日本国内ではある程度相場に影響しそうな割合があるとも言えますが、世界計で見ればかなり小さいです。一方で、「こうしたポジション変化をこの間のドル/円相場の動きと照らし合わせてみると、既往ポジションの損切りや、新規の「順張り」取引を通じて、個人FX 取引もドル高・円安方向での相場変動を増幅させた可能性が示唆される。」とも文献1に記載があります。個人投資家の影響はゼロではないものの、まあ、かなり小さいという理解で良いのだと思います。

これは経験談ですが、インターネットでFX取引が始まった初期は(今も!?)、チャートが証券会社により異なる場合があったのは事実でして、明らかにストップ狩りを狙う動きをすることがありました。これは完全に狙い撃ちしていたということでしょうね・・・

現在、ストップ狩りは個人トレーダーが作り出した幻想である可能性が高い

(ただし、個人的には、証券会社の作り出すチャートには注意が必要かとは思っています)

個人的には、このハナシをChatGPTから聞いて、裏付ける文献もあり・・・かなりすっきりしました。別に私のポジションは監視されている訳ではないのだなとw

最適なロスカット幅(ストップロス幅)

次に私の中で疑問なのが、最適なロスカット位置とは・・・です。これもChatGPTに聞いてみました。ただし、本来は、節目節目にストップを置くのが正しいのでしょうけれども、結局、相場は行き過ぎたり、届かなかったりします。従って、ボラティリティからSL幅を決めてみたいなと言う考えがありました。また、前提としてデイトレードです。スキャルピングは、また全く話が異なると思います。

FXトレードの損切の重要性は理解していますが、どこに損切を置くのか、結論が出ません。チャートの節目に損切を置いて、それで良い場合も悪い場合もあります。従って、ボラティリティの平均から損切幅を決定しようと思っています。1日の中で必ずエグジットするデイトレードとして、例えば過去5日間の高値安値をボラティリティ100%としたとき、損切はボラティリティの何パーセントが最適でしょうか?

損切り幅の設定は、トレード戦略において非常に重要な要素であり、適切なリスク管理を行うためにはボラティリティに基づいた方法も有効である。あなたが考えている「過去5日間の高値安値からボラティリティを計算し、その一定パーセントに基づいて損切り幅を設定する」アプローチは、理にかなっているが、最適な損切り幅は個々の戦略や市場状況によって異なる。以下、ボラティリティを基準とした損切り幅設定の考え方を説明する。

1. ボラティリティ100%の定義

過去5日間の高値と安値の差を「ボラティリティ100%」と定義する場合、これは「過去5日間の価格変動幅」を指す。これに基づいて、損切り幅を何%にするかは、どれくらいのリスクを許容するかによる。

2. 損切り幅のガイドライン

一般的に、デイトレードにおける損切り幅は次のような考え方に基づいて決定される:

- 30%〜50%ボラティリティ: これは比較的短期的なポジションに適しており、リスクを小さく抑えながらも、ある程度の価格変動を許容する。デイトレードでの標準的な損切り幅の範囲としてよく使われる。つまり、過去5日間のボラティリティが100pipsであれば、30pips〜50pips程度の損切り幅を設定するということだ。

- 50%〜70%ボラティリティ: 市場が比較的穏やかで、リスクをやや大きめに取りたい場合には、この範囲を採用できよう。トレードのタイミングやエントリーポイントが少しずれても、相場の揺れを吸収できるため、早期に損切りされにくくなるが、その分リスクも大きくなる。

- 20%〜30%ボラティリティ: よりタイトな損切りを設定したい場合や、明確な節目が近い場合にはこの範囲を採用することもある。ただし、ボラティリティが高い市場では早期にストップにかかりやすくなるため、慎重な選定が必要である。

3. 損切り幅の決定に影響する要因

損切り幅を決定する際には、次の要因も考慮するべき。

- トレード戦略: デイトレードの場合、ポジションを長く保有しないため、比較的タイトな損切り幅が適していることが多い。しかし、特定の戦略によっては多少のボラティリティを許容する必要が生じる。

- リスクリワード比率: 損切りを設定する際には、リワード(利益目標)とのバランスも重要である。例えば、リスクリワード比率を1:2に設定する場合、損切り幅が30pipsであれば、リワードは60pips程度を目指す必要がある。

- 市場の状況: 市場が非常に不安定で大きな値動きが予想される場合には、損切り幅を広げることが必要な場合もある。一方、価格の変動が小さい静かな市場では、タイトな損切り幅を設定して、リスクを抑えることが適している。

- 流動性とスプレッド: 流動性が低い市場やスプレッドが大きい場合には、狭い損切り幅は不利になることがある。スプレッドの影響を受けにくい場所に損切りを設定することが重要である。

4. テストと最適化

最適な損切り幅を見つけるためには、まず過去のトレードデータをもとにバックテストを行うことをおすすめする。過去のボラティリティに基づいた損切り設定がどのようなパフォーマンスを生み出しているかを確認し、それに基づいて調整を行うことが有効である。

結論

過去5日間のボラティリティ100%に対して、デイトレードでは30%〜50%の損切り幅が一般的に推奨される。ただし、あなたのトレード戦略、リスクリワード比率、そして市場環境に応じてこの幅を調整することが重要。最終的には、実際のトレードを通じて適切な設定を見つけるための検証が鍵となる。

尤もらしい回答ではありますが、なんとも言えませんなあ。ひとまずの目安にはなるかと思って、これを参考にしています。

いかがでしょうか、人工知能すごい・・・ネットで調べるよりも、まず人工知能に聞いてみて、アイデアを貰って、それからネットで調べる・・・という流れになりそうな気がします。ウェブサイトや図書館の存在意義が変わりそうですなあ。